Una fina capa de nubes

Me apasiona aprender de mis errores, mientras no llegue el último, del que ya no pueda aprender; por eso los escribo, para no olvidarme. El otro día me hallaba volando desde Albacete, probando un avión al que, por algún motivo, se le caían las revoluciones de una hélice, sin previo aviso, detallito que no mola nada cuando tienes que salir de un barranco de humo y llama… Un par de compañeros se habían llevado ya un buen susto por ello, en los incendios de Portugal.

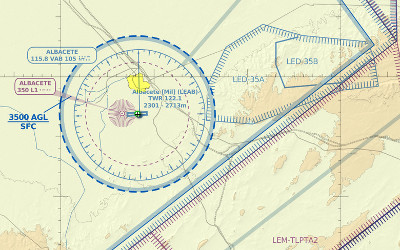

El día de la prueba, la previsión meteorológica no entrañaba ningún peligro, pero sí teníamos una fina capa de nubes -de poco más de quinientos pies de espesor- que cubría el campo justo a mil pies sobre suelo. Esto dejaba el aeródromo en condiciones instrumentales, por lo que para salir de él -y para luego volver- tendría que hacerlo guiado por control, en IFR -Instrument Flight Rules-.

Tras el despegue, a diez millas de la pista, solicité cancelar el plan de vuelo instrumental y pasar a visual. La capa de nubes desaparecía justo delante de mí, tenía contacto visual con el terreno y estaba llegando a la zona prevista para la realización del vuelo de prueba: al este de la ciudad, fuera de la zona de control, antes de meterme en las restringidas de la Academia.

Efectuamos las comprobaciones de motor pertinentes, las paradas y las puestas en marcha, los ascensos, los virajes y la revisión de los demás equipos sin mayor novedad. Cuando se acercó el momento de volver a base, me pregunté si “colaría” solicitarle a aproximación Albacete la posibilidad de volver por debajo de la capa de nubes. Al fin y al cabo, desde mi posición veía la ciudad y la base, y esos mil pies de techo nos daban más que de sobra para volar con seguridad, acostumbrados como estamos a lidiar con monstruos de humo a doscientos pies del suelo. Pero la controladora, con toda la ley, el derecho y la razón del mundo, hecha como estaba a controlar tráficos instrumentales en una base de cazadores, decidió que aquello no podía ser, que el campo estaba en instrumental y que lo de volar por debajo de una capa de nubes pues como que no...

Resignado y obediente, acepté su “recomendación” de pasar a IFR y comencé a ascender en rumbo al punto inicial de la aproximación ILS. Seguía en contacto visual con el terreno, pues las nubes permanecían estancadas justo en la vertical del campo, pero no más allá de seis o siete millas del mismo. En ese momento, la controladora -amable e intentando acortar nuestra maniobra en lo posible- me preguntó si seguía teniendo el manchego suelo a la vista, a lo que contesté afirmativamente. Tan solo un minuto después, comenzamos a sobrevolar la capa de nubes, y aquí fue cuando cometí el error: no se lo dije a control.

Mientras sacaba la ficha del ILS a la 27 para preparar la maniobra de aproximación, ya con el chip cambiado del vuelo visual al instrumental, la controladora me dio un nuevo rumbo, prácticamente perpendicular a la prolongación de la pista. Yo ya no veía el suelo -solo una preciosa capa de nubes blancas bajo mis alas- y aquel cambio me sorprendió un poco. Aun así, considerándome como era un tráfico controlado IFR, seguí las instrucciones, confiando en su criterio. En ningún momento caí en que la controladora seguía pensando que yo continuaba en contacto visual con el terreno...

Entonces, sin previo aviso, aquella suave voz al otro lado de la radio comunicó «ya puede descender y virar izquierda, 290 grados, autorizado aterrizar pista 27». Poco menos que de manera automática, obedecí, viré y comencé a descender, y justo en ese momento me di cuenta de lo que estaba ocurriendo: ¡yo no veía el suelo, pero ella pensaba que sí lo hacia! Me había recortado la maniobra casi diez millas y me había dejado a poco más de dos de la cabecera de la pista 27, y ¡esperaba que yo aterrizase de una pieza!

Ridículamente incapaz de pensar en otra alternativa, seguí virando y seguí bajando al tiempo que ordenaba a mi tripulación: «Dejadlo todo y mirad fuera, vamos a entrar en nubes. Buscad el suelo por el lateral y dadme en contacto. Saldremos por debajo de los mil pies, y casi sobre la pista». Sabía dónde estaba, sabía perfectamente que no me iba a matar, que no iba a poner en peligro a nadie, que no iba a dañar mi avión, pero también era consciente de que aquello era una maldita guarrada aeronáutica, ¡y una muy, muy grande!

Menuda cagada, ¡que gran error! Y sin embargo fui totalmente incapaz de detener aquella deriva que irremediablemente me llevaba a una zona en la que yo ya no tenía control total y absoluto de la situación. Me sorprendió tantísimo que no pude pensar en otra opción más allá de obedecer la orden de control y seguir volando mi aeronave con seguridad. Increíble y ridículo, a partes iguales.

Diez eternos segundos después, tras salir de la grisácea capa de humedad condensada en la que había metido a mi pobre tripulación, volví a ver el suelo. La cabecera de la pista estaba justo delante de mí, y apenas tuve tiempo de terminar de configurar el anfibio para el aterrizaje. Increíble, de nuevo. ¿Cómo demonios había dejado que todo esto sucediese? No me lo podía creer. Me sentía profundamente avergonzado.

Con el avión detenido en la plataforma, cabizbajo, volví a pedir mil disculpas a mi tripulación por haberles metido en aquella fiesta, gratuitamente. Supongo que, debido a lo que estamos acostumbrados a ver, vivir y sufrir en los incendios, todo esto a mi segundo y a mi mecánico no les pareció tan mal, y me dijeron una y otra vez que no pasaba nada, que, total, habíamos aterrizado sin problema alguno… Que grandes; y es que así son en el escuadrón: de otra pasta, a base de ceniza, supongo. Me sentía fatal, y me autocastigué por ello muchísimo más de lo que cualquier otro hubiera hecho conmigo, durante muchos días.

Reconozco que lo primero que pensé al bajar del Botijo fue en llamar a la torre y pedir hablar con la controladora; en escurrir el bulto, y contarle que me había dado vectores hasta dejarme en un posición realmente crítica antes de autorizarme a aterrizar, pero entonces caí en que la culpa, realmente, era totalmente mía, y de nadie más. Ella solo había querido ayudar. Yo había perdido el contacto con el terreno, y no se lo había dicho. No me volverá a ocurrir. Jamás.

Por A.B.G.

27 agosto 2018

En los dominios de Poseidón

¡Vaya botes! ¡Menudas leches! ¡Hostias como panes! Estas y otras expresiones son comunes cuando alguien ve un Botijo operar en la mar. Sin embargo, desde fuera, solo un ojo experto puede diferenciar una serie de hostias contra las olas de una carga bien ejecutada. En mar abierto, la carga suave y continua que se puede observar en un embalse no existe. Es, literalmente, imposible. Siempre hay saltos, reentradas y desconexiones controladas de la superficie, y he aquí el meollo de la cuestión: el control del anfibio en todo momento de la maniobra.

Para que un avión pueda ser controlado hace falta velocidad. Cuanto menor sea la velocidad, menor será la efectividad de sus superficies de control, y por lo tanto menor la autoridad que el piloto tenga sobre la maquina. Si uno pretende cargar a baja velocidad en la mar perderá el control del Botijo al primer impacto con una ola. El avión rebotará, se irá al aire sin que el piloto lo haya ordenado y, carente de la velocidad necesaria para mantenerse en el aire, se desplomará hacia los dominios de Poseidón. Y eso es peligroso, y duele mucho; y la máquina sufre, y se rompe.

El otro día en Gijón, frente a la playa de San Lorenzo, el eje de carga no era el idóneo; ni por asomo. Sin embargo era el único posible si quería que el público asistente al festival aéreo viese algo. No era el idóneo por lo siguiente:

1. No había longitud suficiente. Lo bueno de una carga en el mar correctamente ejecutada es que no tienes las limitaciones físicas que si tienes en un embalse. El embalse siempre tiene fin, y tienes que despegar antes de llegar a él. La mar no. Una carga correcta en el mar es larga, larguísima comparada con los diez segundos requeridos para cargar agua en un embalse.

2. Al no haber longitud suficiente, solo cargamos seis mil libras de agua en cada carga, no las doce mil que podíamos haber recolectado, así que las descargas que visteis solo reflejaron el 50 % de nuestras capacidades.

3. La velocidad de carga que elegí fue quince nudos inferior a la óptima, de nuevo limitados por la longitud de la zona. Mi velocidad de carga habitual en el mar ronda los ochenta y cinco nudos, lo que implica que cada vez que desconectas para evitar una ola recorres muchísimo espacio volando. Como no tenía ese espacio disponible, reduje la velocidad a setenta nudos, en el límite del control aerodinámico que me garantizaba un dominio total sobre el avión, pero no unas condiciones óptimas de operación.

4. Al haber elegido ese eje de carga debido al público, la dirección de carga respecto al desplazamiento de la masa de agua no era, en absoluto, la idónea. El mar de fondo incidía con un ángulo de poco más de treinta grados contra nuestra quilla, cuando lo ideal es operar con un ángulo de noventa grados. Con ese ángulo cargamos paralelos a la pared de las ondulaciones marinas, en lugar de chocar contra ellas.

5. El poco viento que había, y menos mal que era poco, venía de la derecha, prácticamente cruzado, cuando lo ideal hubiera sido orientar el morro del anfibio hasta tener la mayor componente de viento en cara posible.

Teniendo esto en cuenta, en una situación de incendio real, en la que hubiese tenido que operar cargando agua en el mismo sitio durante cuatro horas, jamás hubiera elegido ni esa ubicación ni ese eje de carga. Lo más cercano, y cómodo, hubiera sido cargar un poco más al oeste, aprovechando la protección del rompeolas del puerto -sin necesidad de entrar en él- y amerizar con rumbo este-noreste, en lugar de con el oeste-noroeste con el que operamos durante el festival.

La ejecución del Botijo en Gijón no fue la mejor, ni la más óptima, pero sí fue, como siempre, absolutamente segura -prioridad innegociable siempre que voy al mando-. Teniendo esto en cuenta, espero de todo corazón que lo disfrutarais, y os pido que nos perdonéis por no haber podido enseñaros todo el potencial de un avión que, a fin de cuentas, es vuestro.

Foto cedida por @jmanatol.

Por J.G.dG.

26 julio 2018

Un ciervo asustado

El incendio estaba prácticamente extinguido. Tan solo algunos focos secundarios se resistían aún, parapetados tras una de las murallas rocosas que caían de las nevadas cumbres de El Calvitero, como contumaces enemigos en su trinchera. Justo allí, una banda rosácea de erica australis sucumbía al calor de las llamas, clamando al viento por nuestro pronto regreso.

«No va a resultar fácil rematar esa zona», me hizo notar el teniente Lozano, mi segundo. «Eso ya lo veremos», le respondí yo, en lucha contra mi propia incertidumbre. A nuestra espalda, la fina lluvia de la última descarga terminaba de caer, aliviando con ello la abnegada labor de los equipos de tierra. «¡Buen tiro, Foca!», escuchamos por radio. Había que perder cinco mil pies en apenas quince millas, de modo que, sin mediar palabra, pusimos rumbo al embalse de Plasencia e iniciamos un pronunciado descenso. Otra vez. Por mucho que nuestros maltratados tímpanos protestasen, debían sufrir por enésima vez el brusco cambio de presión producido por semejante picado.

Fue entonces cuando el sargento primero Tamudo, nuestro mecánico, reparó en que al otro lado del valle surgía una incipiente columna de humo. Podía ser una quema de rastrojos, pero después de una semana de incendios provocados por la zona, bien merecía la pena acercarse a echar un vistazo. Y lo mejor sería acudir bien armados, con doce mil libras de agua dulce, listas para salir de su encierro de un certero botonazo. En poco más de cuatro minutos, e ignorando el mandato de la naturaleza, el agua subía valle arriba, camino de nuestro flamante enemigo, gracias al empuje de los cinco mil caballos de potencia del Canadair.

Poco antes de llegar, nos dimos cuenta de que aquello no era normal. El nuevo foco estaba en medio del monte, en una zona muy aislada, sin fincas a su alrededor. No solo eso. Unos seiscientos metros más al norte, una segunda columna de humo apareció de la nada ante nuestros atónitos semblantes. Sin pensarlo demasiado, lanzamos la mitad de la carga en el primer foco, con la esperanza de parar su avance a tiempo. Viramos entonces hacia el segundo, cuando, de repente, me pareció ver un ciervo huyendo del lugar a toda carrera, monte abajo. «No es un ciervo, es un paisano con traje de caza», me hizo notar Lozano. No muy lejos, una furgoneta blanca le esperaba medio escondida junto a una maltrecha pista forestal. Había que decidirse, ir a por el segundo foco, o intentar identificar el vehículo. Estábamos casi encima del objetivo, de modo que lanzamos el agua restante y, con el avión ligero de peso, viramos bruscamente a la izquierda para iniciar la persecución. «¡Tamudo, mantenme flap 10!», ordené, al pasar de los sesenta grados de alabeo.

Localizamos la furgoneta en seguida, gracias al polvo que levantaba en su huída a través del bosque extremeño. Estaba claro que nos había visto, ni Carlos Sainz en su mejor época hubiese hecho semejantes tiempos. Iba a “fume de caroza” que dirían los gallegos. «¿Estamos persiguiendo una furgoneta con un avión?», preguntó nuestro mecánico. «Eso parece», le respondí yo con una explosiva carcajada, fruto de la adrenalina del momento. Así, entre virajes cerrados y pasadas rasantes por encima de los pinos, estuvimos varios intensos minutos. Lo malo era que, por mucho que acelerase el vehículo, siempre acabábamos cortando su trayectoria con la quilla y, justo entonces, dejábamos de verle hasta completar el siguiente viraje. Cuando alcanzó una zona asfaltada, no levantó más polvo. Fue entonces cuando le perdimos de vista. Como diría Miguel Delibes, «se disolvió, como se disuelve, sin dejar rastro, el eco en las montañas».

De vuelta al incendio, informamos al director de extinción de lo ocurrido. «Era una Peugeot Partner, no hemos podido ver la matrícula». Poco después, un todoterreno de la Guardia Civil se dirigía al lugar. Nunca supimos cómo acabó aquella aventura, pero sí puedo decir que no hubo más incendios en el valle del Jerte ese verano. Quizá la benemérita pudo localizar el vehículo, lo ignoro; aunque también puede ser que el paisano se dedique desde entonces a vigilar por la ventana atemorizado, no sea que otro Canadair ande al acecho.

Aquella vez nos quedamos con la duda. Nuestra atención debía centrarse en resolver otro rompecabezas, uno de los de jugarse el pellejo: cómo atacar los focos secundarios que resistían aún, parapetados en su trinchera, tras una de las murallas rocosas que caían de las nevadas cumbres de El Calvitero.

Por E.B.P.

21 junio 2018

Feliz año nuevo, aviadores

Desde que abrimos esta web, este ha sido, sin duda alguna, el año menos prolífico en publicaciones. A pesar de ello, no quiero terminar este 2017 sin desearos a todos un feliz y próspero año nuevo. Queda mucho por escribir, y mucho por compartir, y espero que a lo largo de 2018 parte de ello vea finalmente la luz. Saludos, besos & happy landings!

Por J.J.L.

27 diciembre 2017

Tan solo ha sido un accidente

Hace demasiado tiempo que no publico nada en este sitio web, y estoy seguro de que esta no va a ser la publicación que muchos de vosotros esperabais. Varios son los motivos. Uno de ellos es lo importante que es mi familia. Cualquiera que tenga -o haya tenido- dos críos pequeños sabrá que, a pesar de ser lo mejor de la vida, son unos diminutos expertos a la hora de consumir tiempo y recursos. Y el tiempo que me queda libre se lo intento dedicar a ella -o más bien debería decir a nosotros-, a mi novia y a mí. Y es a ellos tres -y al resto de mi familia y amigos- a quien va hoy principalmente dedicada esta publicación.

Hace meses que tengo en mente esta entrada, pero nunca he sacado el tiempo ni las ganas necesarias para escribirla. Aun así, siempre que me viene a la cabeza, coincido en que es algo importante. Es algo importante que quiero dejar por escrito. Es algo importante que creo que todos ellos hubieran deseado dejar por escrito... Pero antes de llegar a la razón de ser de este artículo, permitidme un preámbulo con tres puntos:

1. Hace ya muchos años que pensé por primera vez que aquellos que durante los ochenta y los noventa crecimos jugando a vídeo juegos -y que en la actualidad seguimos haciéndolo- tenemos una predisposición más sencilla hacia la muerte. Hemos muerto tantas veces en nuestros mundos virtuales, y hemos aprendido a base de palos que en esta vida poquísimas veces se gana, que tanto el perder como el morir son temas más amables en nuestra vida. O por lo menos así lo es en mi caso -insertar aquí sonrisa y guiño-. Y puestos a elegir un final tras el final, me decanto por la ancestral tradición nórdica que nos reúne a todos alrededor de una mesa surtida de comida y de cerveza. Sobre todo de cerveza. Y mejor pensar así, y estar en paz con nuestra efímera existencia mientras disfrutamos de esta vida, que de otra manera.

2. En cuanto hay un accidente de aviación -y hace menos de un mes que periódicos y noticiarios publicaron sin confirmar el supuesto accidente de un Canadair en el incendio de Pedrógao (Portugal), en el que cuatro de nuestros aviones estaban operando, que tuvo a decenas de familiares al borde de un ataque de nervios durante horas-, cientos de voces se alzan con ridícula autoridad asegurando saber los motivos del siniestro. Cual repugnantes generadores de carnaza mediática, decenas de tertulianos y de supuestos periodistas escriben y hablan al respecto sin tener la más remota idea del asunto, pero también centenares de pilotos -desde el ego inherente a esta actividad- hablan y sentencian sin razón alguna. Los «a mi no me hubiera pasado» y los «yo se lo que ocurrió» siempre inundan las redes y los grupos de Whatsapp de aerotrastornados. Tócate los huevos... «¿Y tú que sabrás, bocazas? ¿Que cojones sabrás tú de lo que me ha pasado para acabar matándome? ¿Quién eres tú para juzgar mi accidente desde la patética comodidad de tu sofá?». Pero allá cada uno con su conciencia, y con sus palabras, pues no va por ahí el hilo de esta publicación, aunque sí sea este el segundo punto de este preámbulo.

3. Hace poco tiempo que vuelo aviones ultraligeros -sí, aparte de los anfibios apagafuegos- y lo hago por el simple placer de volar. Para mí, la aviación siempre ha sido una pasión y una afición, mucho antes de ser una profesión, así que ahora que tengo la oportunidad, también vuelo en mi tiempo libre. Es lo que tiene ser un verdadero aerotrastornado y, sí, por si os lo preguntáis, hay muy pocos compañeros en mi trabajo que lo entiendan.

Sin entrar en estadísticas oficiales al respecto, en los últimos años parece haber un incremento en el numero de accidentes -mortales o no- en el mundo de la aviación deportiva. Lo que sí está claro es que son accidentes cada vez más mediáticos. El periódico virtual local, el telediario de la tarde, el Whatsapp del vecino y sobre todo las redes sociales en Internet. ¿Pero es cierto esto? ¿Han aumentado los accidentes de aviación? ¿O solo ha cambiado su visibilidad y nuestra percepción? La verdad es que ni lo se, ni me importa, pues de nuevo no va por ahí el peso de mi argumento. Lo que sinceramente me importa es que son accidentes que los miembros de mi familia ven en las noticias, y a mi me preocupa que les preocupe.

El mensaje que quiero transmitir es el siguiente, y no pretendo ser trágico con él, mas sí coherente con mi profesión y con la aviación deportiva que tengo intención de practicar durante largos años:

Si algún día no vuelvo, será porque he tenido un accidente. Como la mayoría de los pilotos que nunca volvieron. Simplemente no lo veré venir. Será un instante en el que me diga «¡mosquis!» y todo termine. No será porque haya cometido una temeridad, ni porque haya arriesgado más de la cuenta, ni porque me hayan obligado a despegar en un avión en pésimo estado, ni porque me haya despistado haciendo una foto, ni porque me haya expuesto más de lo necesario, ni porque no haya preparado ni planeado el vuelo, ni porque no haya tenido en cuenta las condiciones meteorológicas, ni porque haya decidido hacer una pasada baja donde no la debía hacer, ni porque no haya tenido en cuenta mis opciones o mis alternativos, ni porque no me haya asegurado de que podía dar media vuelta y aterrizar sin problemas en el aeródromo desde el que salí. No. Será porque he tenido un accidente. Y los accidentes, accidentes son, y no habrá nadie a quien culpar. Ni a mí, ni a mi tripulación, ni a mi avión, ni al Ejército del Aire, ni al embalse en el que estuve cargando, ni al incendio en el que estuve operando, ni al desgraciado incendiario que lo provocó. Yo, como comandante de aeronave, soy el último responsable del vuelo, yo soy el que decide despegar, tanto en el trabajo como con mi avión particular, y nadie puede obligarme a salir contra mi voluntad. Permitidme que insista en este punto: en el ejército, nadie hoy en día puede obligar a un piloto a volar contra su voluntad. Así pues, si un día no vuelvo, será porque he tenido un accidente que nunca veré venir. Sin más. No le deis más vueltas, de verdad.

Nunca lo veré venir, porque si lo veo, lo evitaré, y entonces dejará de ser un accidente, y pasará a ser un anécdota. Y anécdotas tengo para escribir un libro -los que me leéis habitualmente sabéis que una pequeña muestra está reflejada en este sitio web-. Es así de sencillo. Soy un aviador profesional -sea lo que sea que eso signifique- y un piloto experto en mi campo, y sé la experiencia y la habilidad que tengo a los mandos de un avión, y las cartas que ello me da a la hora de jugar en esta vida, pero la seguridad en vuelo no es cuestión de experiencia, sino de toma de decisiones. Dejadme que lo repita: la seguridad en vuelo no es cuestión de experiencia, sino de toma de decisiones. Tan seguro puedo ser yo con casi veinte años de experiencia volando contra las llamas, como un piloto aficionado con ochenta y cuatro horas de vuelo en su avión ultraligero. La seguridad está en la toma de decisiones. En el decidir no salir a volar cuando no debes, en el decidir volver a tiempo, en el decidir ir más lento, o más rápido, o alabear menos, o en no entrar en ese valle, o en no tomar en ese campo, o en no intentar cruzar la sierra, o en bordear la tormenta o en darte la vuelta. La seguridad está en la toma de decisiones, y estas -aunque diferentes- las debe tomar tanto el aviador experto como el novel.

Yo hago lo que hago porque lo puedo hacer, porque entreno para ello, porque tengo la formación adecuada y las horas de vuelo necesarias. Sí, sería una maldita locura que ese piloto aficionado lo intentase hacer con sus cien horas de vuelo. Sería igual locura que un piloto comercial con dos decenas de miles de horas de vuelo bajo el control de un piloto automático lo intentase. Sí, probablemente ambos se matarían a lo largo de la primera semana, pero no está el riesgo en la operación, sino en la ausencia de una previa y acertada toma de decisiones.

Si un día no vuelvo, habrá sido un accidente. ¿Y sabéis qué?, no he hecho el cálculo, pero estoy convencido de que estadísticamente hablando tengo mayor probabilidad de sufrirlo a los mandos de un coche -cruzándome cada día con mil vehículos conducidos por humanos con un discutible cociente intelectual-, que a los mandos de mi avión surcando el ilimitado cielo azul, libre de obstáculos y de peligros; así que ya que estamos, valga también esta reflexión para ese terrestre y menos glamuroso escenario.

Si un día no vuelvo, no me habrá dado tiempo a sentirlo por mi novia, por mi hijo, por mi hija, por mis padres o por mis hermanas, así que os lo digo ahora, con la calma y la serenidad que el estar en tierra firme, sentado frente mi ordenador, escribiendo estas palabras, me proporciona: os quiero más que a nada en el mundo, sois lo mejor de mi vida y mi vida hace muchísimos años que ha valido la pena. Por favor, no le deis más vueltas: tan solo ha sido un accidente.

PD: Y como hay mucho letrado chupatintas suelto por el mundo, no quiero terminar sin dirigirme a ellos, desgraciadamente rompiendo así el emotivo final de mi escrito: nunca sirva este texto -íntimo y personal dirigido a mi familia y a mis amigos- para evitar, limitar o coartar cualquier acción legal que ellos deseen llevar acabo. Faltaría más, panda de chupatintas. Y dicho esto, hala, con dios hermanos :))

Por A.B.S.

14 julio 2017